不妊治療費の助成について

[2025年4月1日]

町では、妊娠を望んでいる夫婦の経済的な負担の軽減を図り、治療を希望する方々を支援することを目的として、生殖補助医療(体外受精や顕微授精等)および先進医療にかかる不妊治療費の一部を助成します。

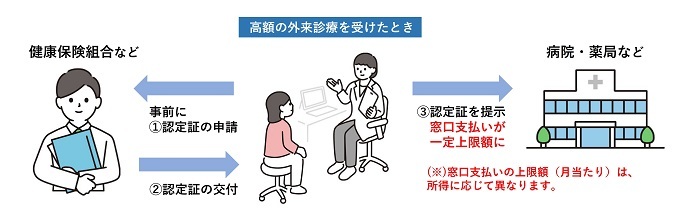

不妊治療を受ける場合、治療費が高額になることが見込まれます。事前にご自身が加入している医療保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けてから受診してください。

限度額適用認定証を提示せずに受診した場合で、後に高額療養費や付加給付金が給付される際には、その額が決定してから申請してください。

詳しくは下記「限度額適用認定証について」および「高額療養費制度の利用申請についてお願い」を必ずご覧ください。

次の1~5のいずれにも該当する方

助成の対象となる治療は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において実施する令和4年4月1日以降に保険収載された不妊治療のうち、令和7年4月1日以降に開始した下記に定める生殖補助医療(男性不妊治療を含む。以下同じ。)および先進医療とします。

治療区分 | 治療の種類と助成回数 | 助成対象額 | ||

|---|---|---|---|---|

生殖補助医療 | 体外受精 顕微授精 | 【A】新鮮胚移植を実施 | 【保険適用対象治療】 ・40歳未満 通算6回まで ・40歳以上43歳未満 通算3回まで

【保険適用対象外治療(保険適用対象の上限回数を超えた治療)】 1子につき胚移植術の回数が2回に至るまで | 【保険適用】 助成対象費用の2分の1の額(上限5万円)

【保険適用外】 助成対象費用の2分の1の額(上限15万円) |

【B】凍結胚移植を実施 | ||||

【C】以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | ||||

【D】体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | ||||

【E】受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 | ||||

【F】採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 | ||||

男性不妊治療 | 上記治療の一環として精子を精巣または精巣上体から採取するための手術 | |||

先進医療 | 上記の生殖医療に追加的に実施されるもの | 【保険適用外】 上記の生殖医療にかかる回数 | 助成対象費用の2分の1の額(上限5万円) | |

※ 助成対象費用は、自己負担額から、高額療養費制度や付加給付金制度、各医療費助成により助成された金額を控除した額です。なお、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

※ 文書料や個室料等治療に直接関係のない費用は対象外とします。

【生殖補助医療】

【男性不妊】

【先進医療】

生殖補助医療には、下表のA~Hがあります。実施した治療がどのステージにあたるかは、医療機関にご確認ください。それぞれのステージが終了した段階で「1回の治療」としてカウントします。

※ 男性不妊治療(保険適用分)は、体外授精・顕微授精と同じ周期で実施し申請する必要がありますが、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合に限り、男性不妊治療(保険適用分)のみの申請ができます。

限度額適用認定証を窓口で提示していただくと、窓口での負担が外来・入院ともに限度額までとなります。

限度額認定証を提示せずに医療費を支払うと、後日、高額療養費の申請をご加入の保険組合等へ申請いただいた後、ご加入の保険組合から交付された高額療養費の支給決定通知書を町への提出していただくことになります。

通常、診療月から数か月程度かかりますので、不妊治療費助成金の支払いも遅れることになります。限度額適用認定証については、治療前に加入している保険組合等にお問い合わせください。

助成対象費用は、高額療養費、付加給付金等で返還された金額を除いた自己負担額となります。対象者の方は、必ず「高額療養費制度」の利用申請を行ってください。申請方法は、加入している保険組合等にご確認ください。

高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が1か月で上限を超えた場合、その超えた額を医療保険者が支給する制度です。1か所の医療機関で受けた医療のうち2万1千円以上/月の自己負担のあるものが対象となります。上限額は、年齢や所得に応じて決められます。

付加給付金とは自己負担額が高額になった場合に、高額療養費とは別に、各医療保険者が定めた基準に従い、独自に給付されるものです。医療保険者によって制度の内容や名称が異なります。

申請窓口に来所または郵送で提出してください。(郵送の場合は消印日有効)

3月中に治療が終了した場合は、できる限り3月31日までに申請してください。

子を出産(妊娠12週以降の流産または死産を含む。)した場合は、助成回数はリセットされます。その場合は、原則、住民票と戸籍謄本等(死産届の写し等)で出生等に至った事実を確認させていただきます。

申請書類の提出後、審査を行います。審査の上、交付を決定した日から約1~2か月の間に指定の口座に振り込みます。

大淀町役場健康こども課 保健センター

電話 0747-52-9403

〒638-8501 奈良県吉野郡大淀町桧垣本2090番地

| 提出書類 | 備考 |

|---|---|---|

1 | 大淀町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) |

|

2 | 大淀町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) | 医療機関に記入を依頼し、証明を受けてください。医療機関が証明書を発行するのに時間がかかります。複数の医療機関を受診されている場合は、医療機関ごとに証明書の記入を依頼してください。 |

3 | 顔写真付き本人確認書類 | 免許証、マイナンバー等 |

4 | 医療機関発行の不妊治療に要した費用に係る領収書 | 医療機関が記入する補助事業等証明書に記載がない領収書は助成対象外です。 |

5 | 医療保険の加入状況がわかるもの(夫婦とも、事実婚の場合は両人とも) | 有効期限内の保険証、マイナ保険証、資格確認書等 |

6 | 高額療養費制度、付加給付金等の支給額、明細がわかる書類(コピー可)(限度額適用認定証の交付を受けている場合はその写し) | 高額療養費制度・付加給付金が支給された場合のみ。なお、支給があった月に、当該治療費以外に医療費(2万1千円以上)の支払いがあった場合は、その領収書を持ってきてください。 |

7 | 同意書(第3号様式) |

|

8 | 住民票(同意書で省けるもの) ※夫婦が世帯別の場合、町外在住の人の住民票の提出は必須 | 発行後、3か月以内のものに限ります。 |

| 9 | 納税証明書(同意書で省けるもの) | |

10 | 申請者本人名義の振込先口座を確認できるもの | 預金通帳、キャッシュカード等のコピー |

※書類が揃っていない場合は受付できません。

※同一の治療内容について、他の自治体ですでに助成を受けている場合は、本事業の対象となるかの判定または助成する上限額の算定のために別途書類の提出を求める場合があります。

※治療内容等の確認のため、町から医療機関及び他の自治体へ連絡調整を行う場合があります。

添付ファイル

偽りその他不正の手段により助成金の支払いを受けた場合は、町が支払った助成金に相当する額の全部または一部を返還していただきます。

不妊治療費の助成についてへの別ルート

業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)